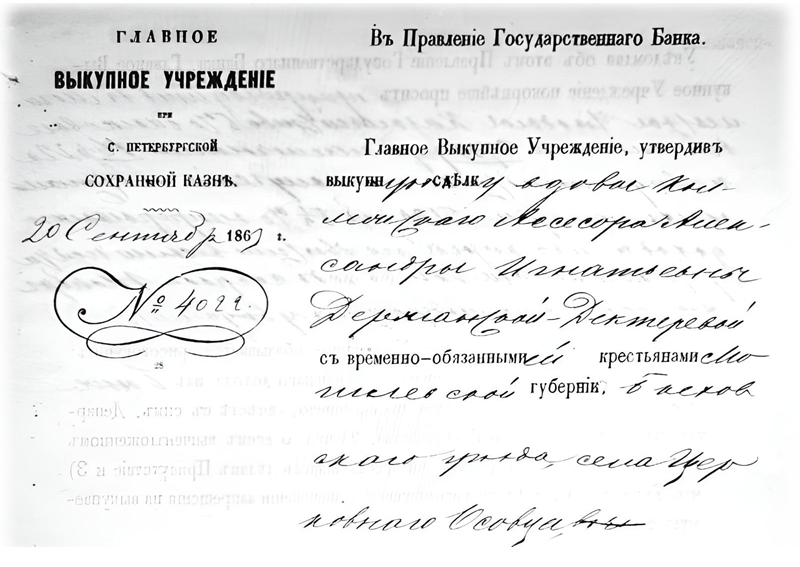

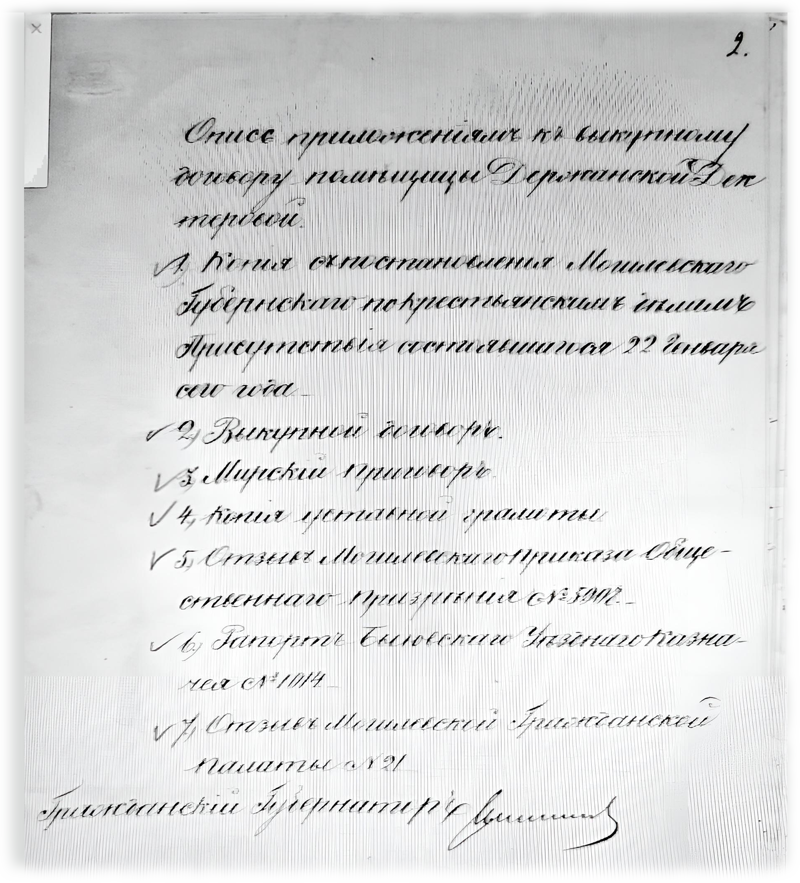

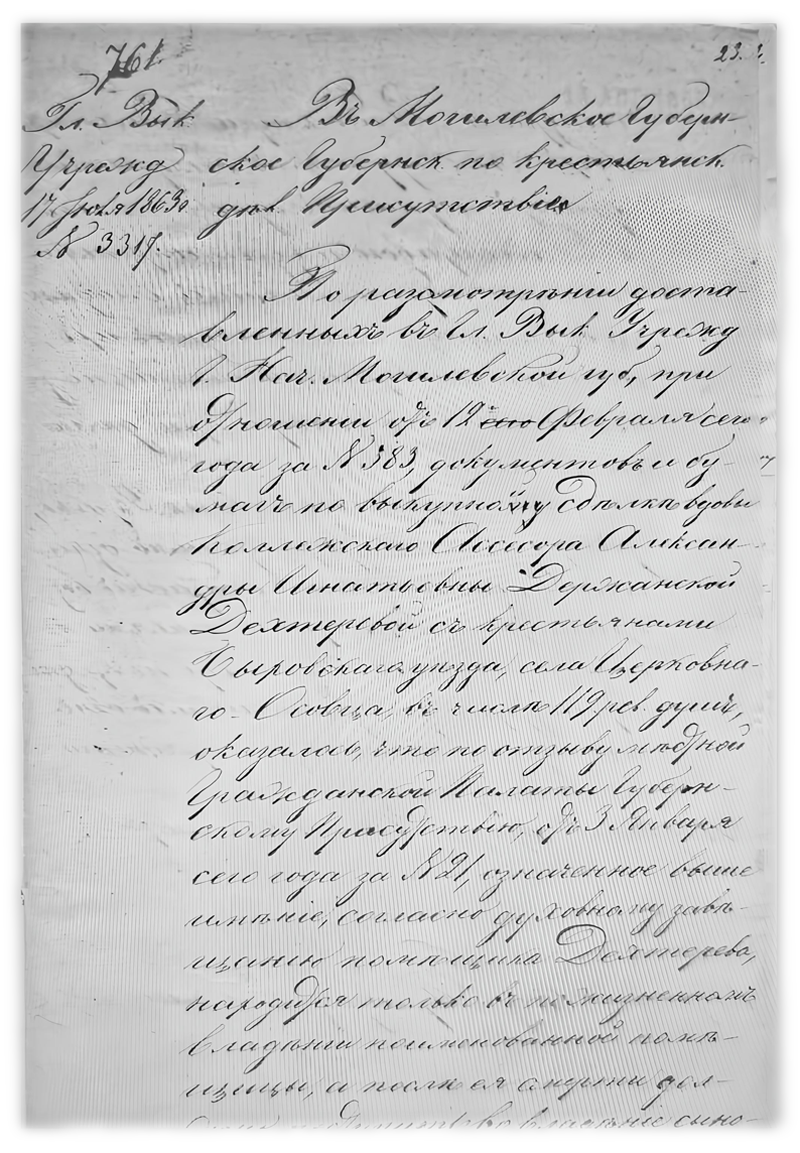

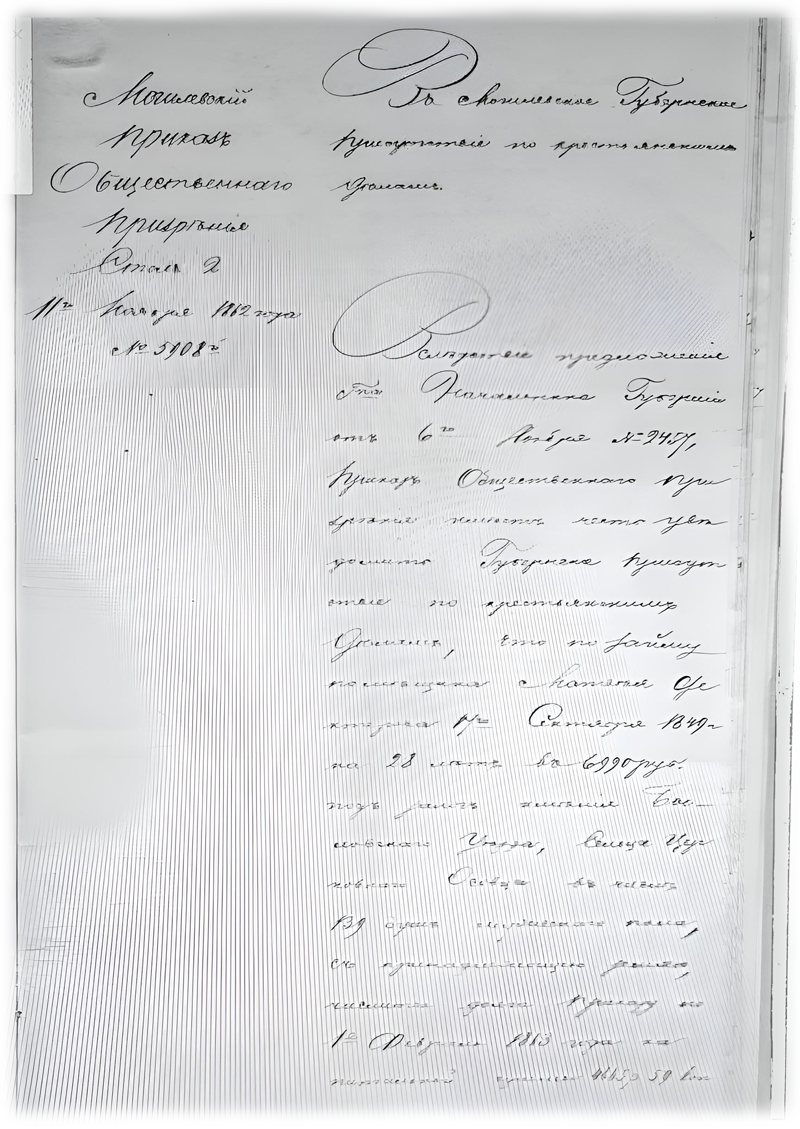

Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами А.И. Держанской-Дектеревой деревни Церковного Осовца Быховского уезда Могилевской губернии.

Вот и добрался я до документа, на который уже давно горел глаз:

Не обошлось на этот раз без помощи земляков, вернее землячек, которые всё чаще подключаются в последнее время к нашим поискам. На мою просьбу откликнулась Марина Ивановна (Ерошко), а Надежда Михайловна (Шляева) в это же время прислала копии документа Федору Кирейкову. Благодаря этому, у нас появилась возможность более тщательно анализировать документ XIX века и сравнивать.

Осталось разобраться с почерком и тогдашней манерой подачи информации. К составлению документа многие руку приложили. Там где для губернатора - всё аккуратненько и красиво. А с крестьян так ещё и за бумагу деньги взяли.

Если честно, то и я и Федор надеялись увидеть в тех копиях фамилии своих предков. Увы, в те времена у наших прадедов и фамилий, похоже, не было – только имя и имя отца. Даже удивительно - полтора столетия назад у наших предков не только фамилий не было, но и к Будлянке они могли подходить и скотинку на водопой подгонять только там, где разрешено и на плане указано. Между прочим, именно в 1863 году в Лондоне открылась первая в истории линия метрополитена.

С наскока с этим документом разобраться вряд ли получится. Поэтому обратимся к истории. Пока в Лондоне строили метро, в России приняли решение покончить с крепостным правом. Императорский манифест от 19 февраля 1861 г., превративший крепостных крестьян в «свободных сельских обывателей», был только началом длинного пути к независимости от барского гнета. Землю, без которой крестьяне по понятным причинам не мыслили существования, им предстояло выкупать.

Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, правительство организовало так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную сумму, предоставив им, таким образом, кредит. Этот кредит должен был погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6%.

Все крестьяне, освобождаемые упомянутым манифестом, автоматически перешли в категорию «временнообязанные». Обязанными они оставались по отношению к бывшим хозяевам до тех пор, пока не выкупали у них свои участки земли. А до того за пользование ими крестьяне по-прежнему должны были отрабатывать барщину либо платить денежный оброк. Правда, размер его теперь устанавливался не помещиком, а российским правительством.

Этот показатель (заодно с величиной наделов) прописали в специальном регламенте – так называемом «Местном положении». В Витебской и Могилевской губерниях, где сохранилось общинное землепользование, устанавливались низшие (от 1 до 2 десятин) и высшие (от 4 до 5,5 десятины) размеры крестьянских наделов. Если до реформы в пользовании крестьянина земли было больше высшей нормы, то помещик имел право отрезать излишек в свою пользу.

Общие положения вводили новую систему управления деревней. Она была основана на выборности нижних служебных лиц. Крестьяне, жившие на земле одного помещика, составляли сельскую громаду (общину). На сходе сельской общины избирали старосту. Несколько сельских общин, относившихся к одному церковному приходу, образовывали волость. На волостном сходе сельские старосты и уполномоченные от каждых 10 дворов избирали волостное правление, волостного старшину и судью. Сельские и волостные правления занимались раскладкой и сбором податей, выполняли распоряжения местных властей, регулировали поземельные отношения крестьян, следили за порядком в деревне. За своевременное выполнение всех повинностей крестьяне несли ответственность на основе круговой поруки. Волостной сельский суд решал мелкие криминальные и гражданские дела крестьян и действовал по нормам и традициям обычного права.

Реформа 19 февраля решала земельный вопрос чрезвычайно запутанно. Нарушая право частной собственности помещиков на землю, она одновременно отвергала традиционное крестьянское воззрение, согласно которому вся земля, обрабатываемая крестьянином, принадлежала ему. Крестьяне получали надельную землю на правах общинного пользования, а после выкупа она становилась общинной собственностью. Выход из общины был предельно затруднен, отказаться от надела крестьянин не мог.

От владельца имения Могилевское губернское по крестьянским делам присутствие могло затребовать, как полагалось по законам и правилам, сведения о том, при каких обстоятельствах он стал хозяином выкупаемых земель. (Тем самым проверялись его права на них.) Кроме того, чиновники наводили справки на предмет того, не состоит ли поместье в залоге. Историк В.О.Ключевский отмечал, что к 1850 году более 2/3 дворянских имений и 2/3 крепостных душ были заложены в обеспечение взятых у государства ссуд.

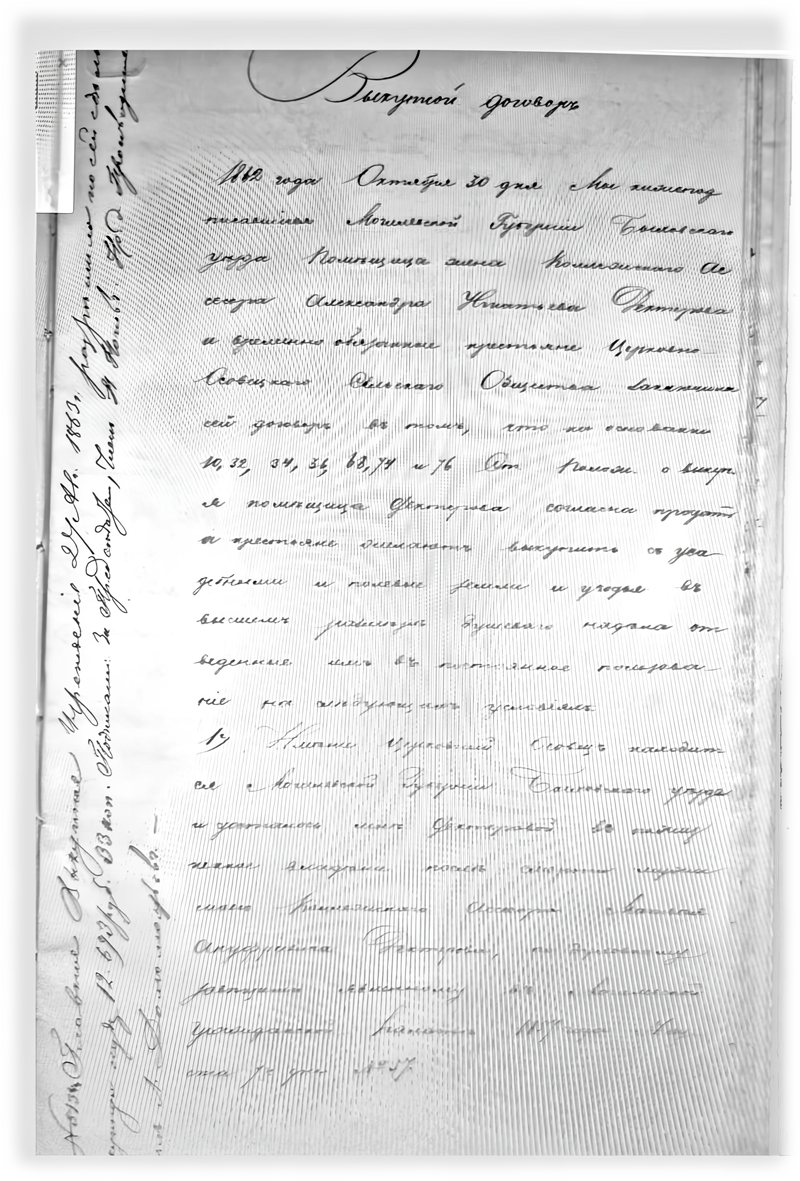

Ну и о самом выкупном договоре.

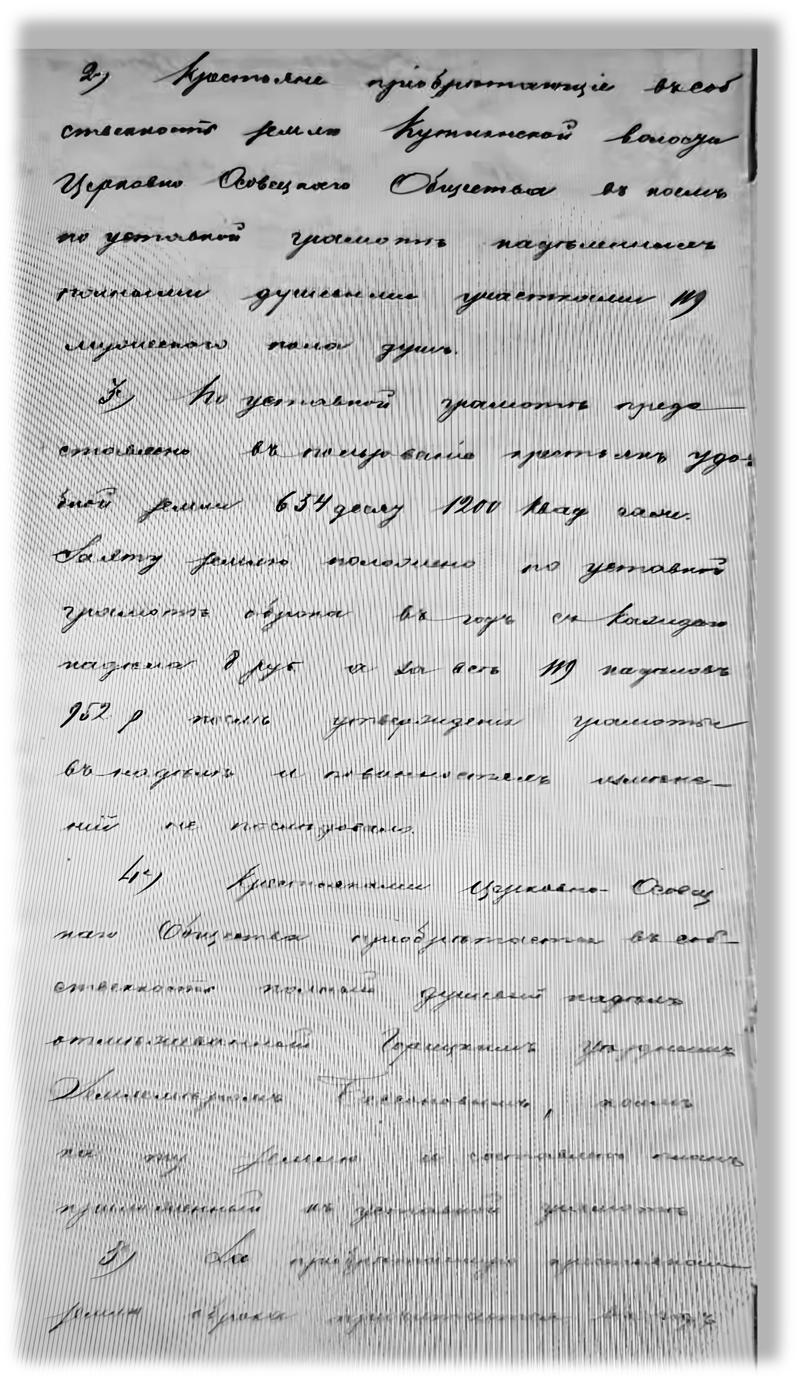

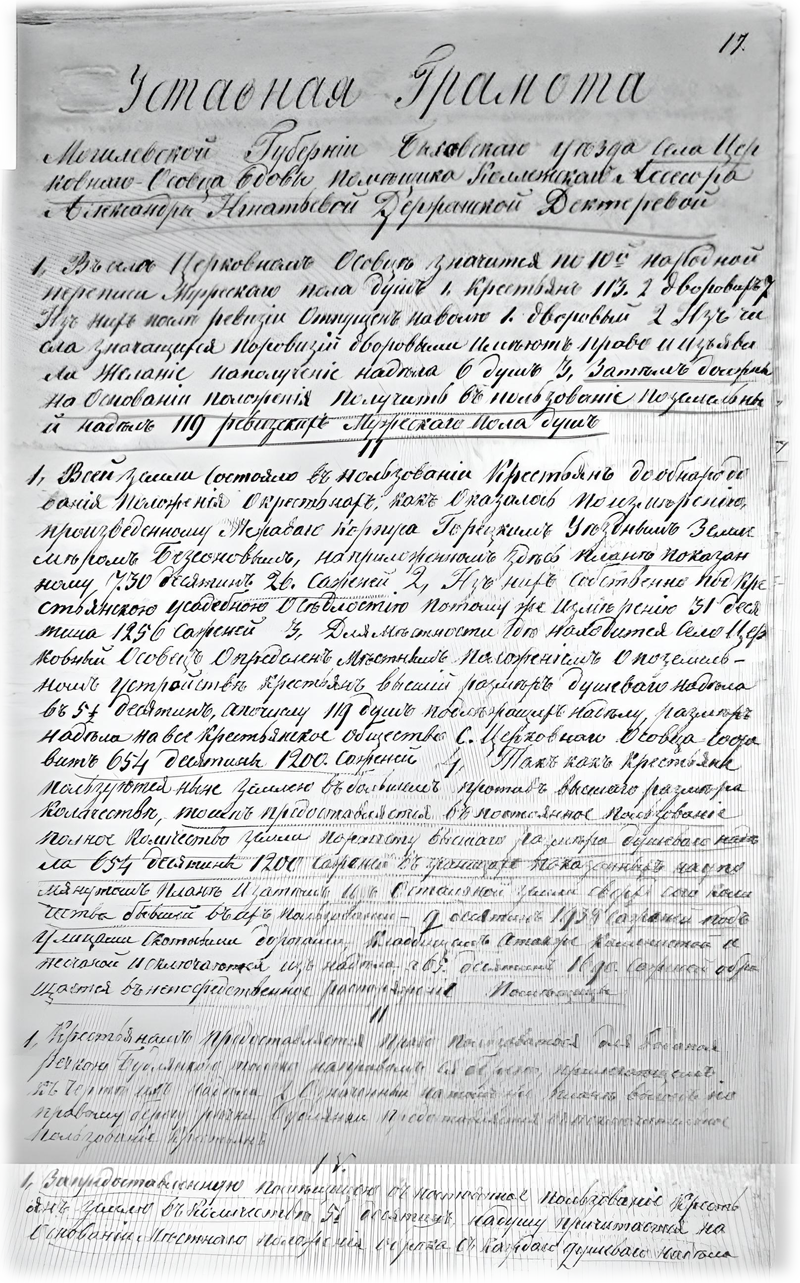

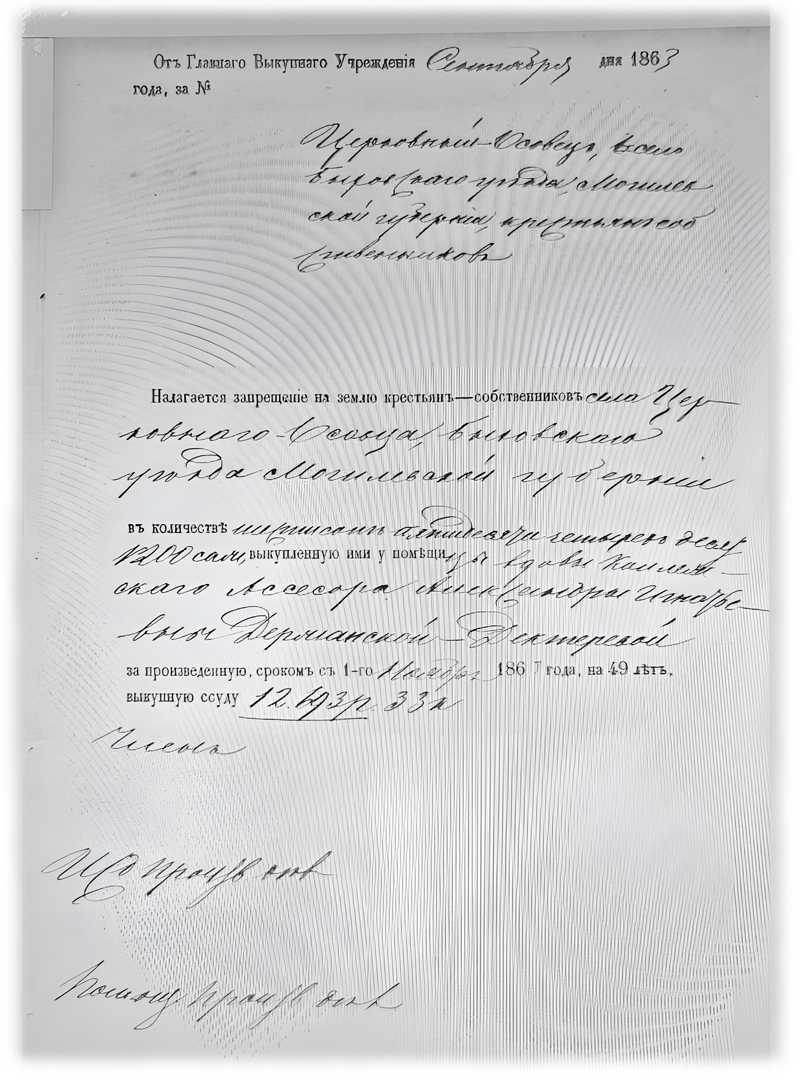

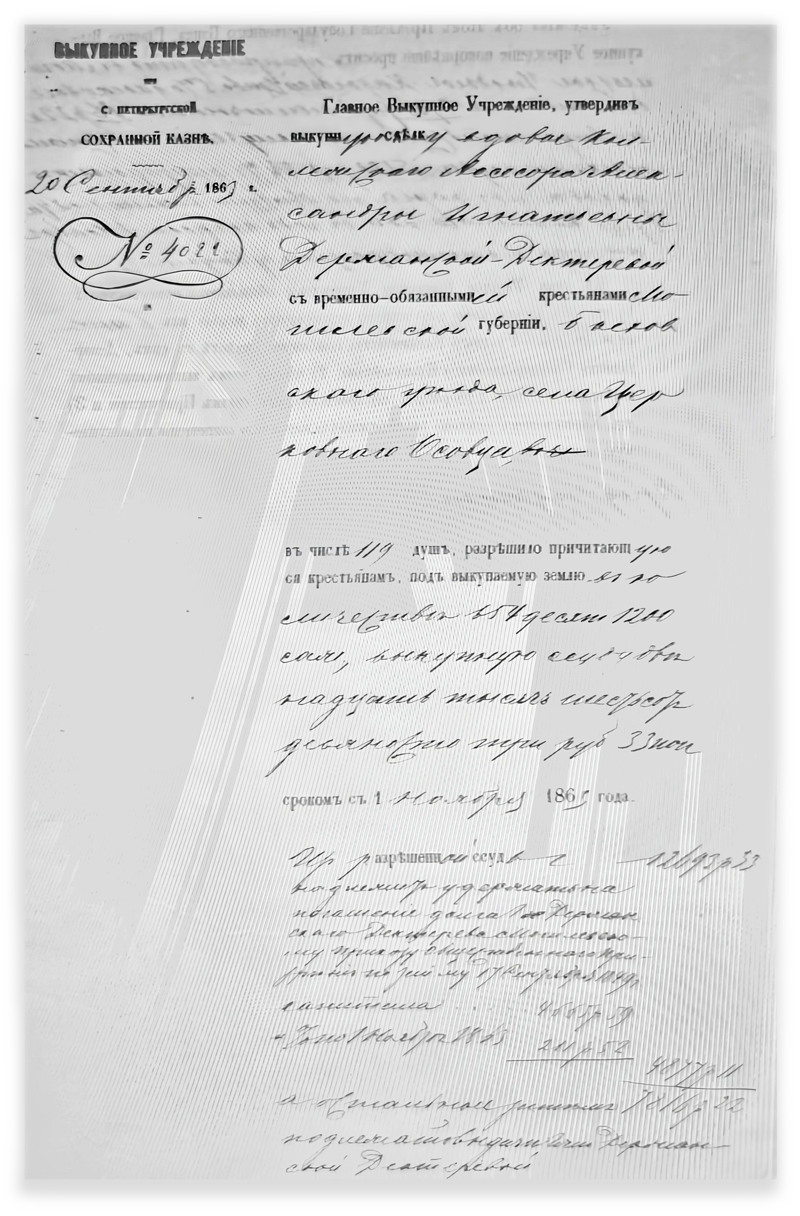

Временнообязанные крестьяне Церковно-Осовецкого сельского общества в числе 113 душ (мужского пола) и дворовые с имения, имеющие право и изъявившие желание на получение надела, в количестве 6 душ выкупали землю у помещицы вдовы Колежского Ассесора Александры Игнатьевны Держанской-Дектеревой. Всего Крестьянскому обществу села Церковный Осовец в количестве 119 душ предстояло выкупить усадебной и полевой удобной (то есть годной для пашни и других хозяйственных нужд) земли 654 десятины 1200 сажень. А в пересчете на душу это и составило пять с половиной десятин – тот самый «высший размер душевого надела» в Могилевской губернии, установленный «Местным положением о поземельном устройстве».

Размер предоставляемых крестьянам участков, как и перечень повинностей, которыми «временнообязанные» обременялись за пользование землей, записывали в упоминаемую в деле «уставную грамоту». Это был введенный реформой договор между помещиком и крестьянами, подлежавший контролю особых представителей властей – мировых посредников. Составлять уставную грамоту надлежало на каждое имение, причем такой договор заключался со всеми получателями надела сразу, волей-неволей объединенных в «сельское общество».

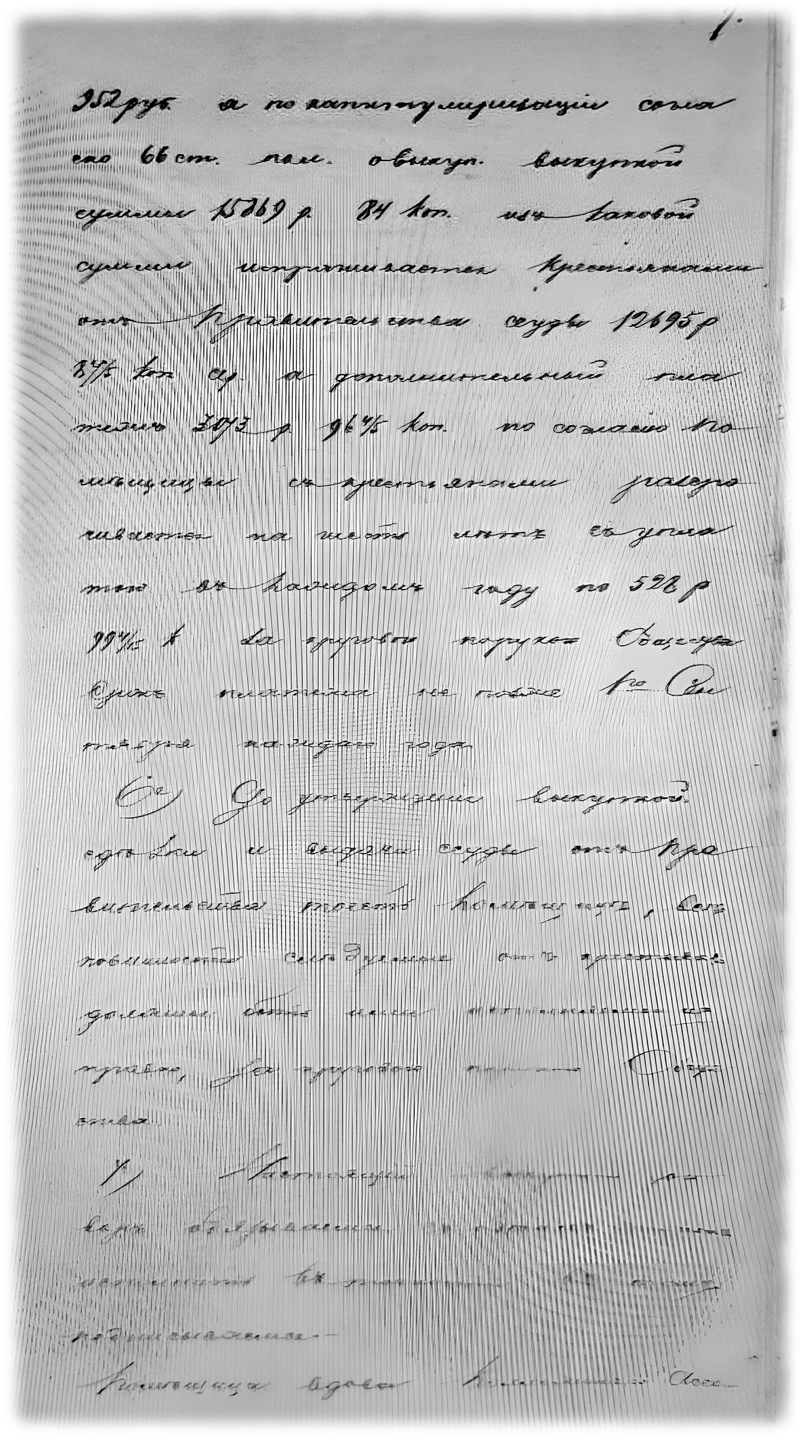

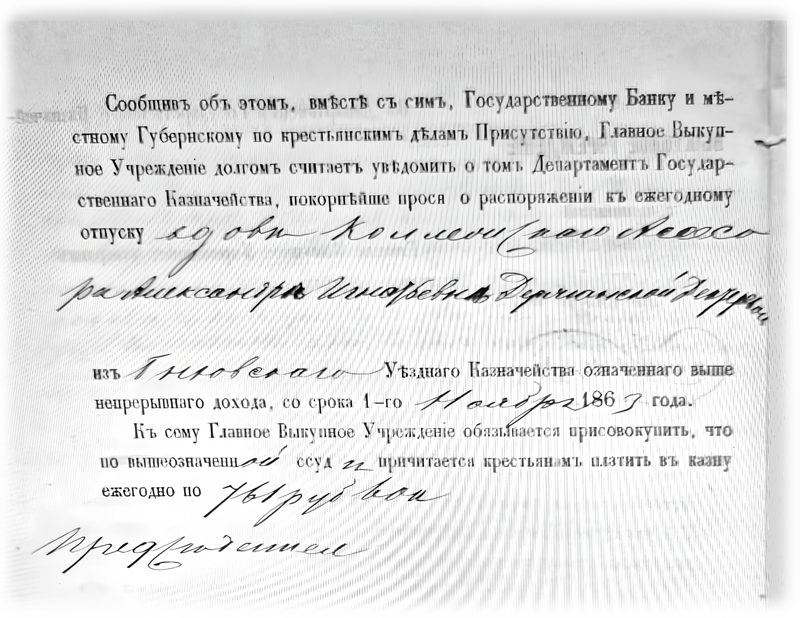

Выкупная ссуда в размере 12693 руб 33 коп предоставлялась банком сроком с 1 ноября 1863 года на 49 лет. До революции, получается, всё и выплатили. В действительности, итог получился поменьше. Правительство, напуганное размахом крестьянских выступлений в 1905 году (событий, известных ныне как первая русская революция), уже на следующий год отменило, наконец (начиная с 1907-го), выкупные платежи. Тем более, что по ним к тому времени накопилась изрядная недоимка.

По вышеуказанной ссуде причиталось крестьянам сельского общества платить в казну ежегодно 761 руб 60коп.

Крестьянам предоставлялось право пользоваться для водопоя речкою Будлянкою только на правом её берегу, примыкающем к черте их надела. Означенный на плане выгон на правом берегу речки Будлянки предоставляется в исключительное пользование крестьян.

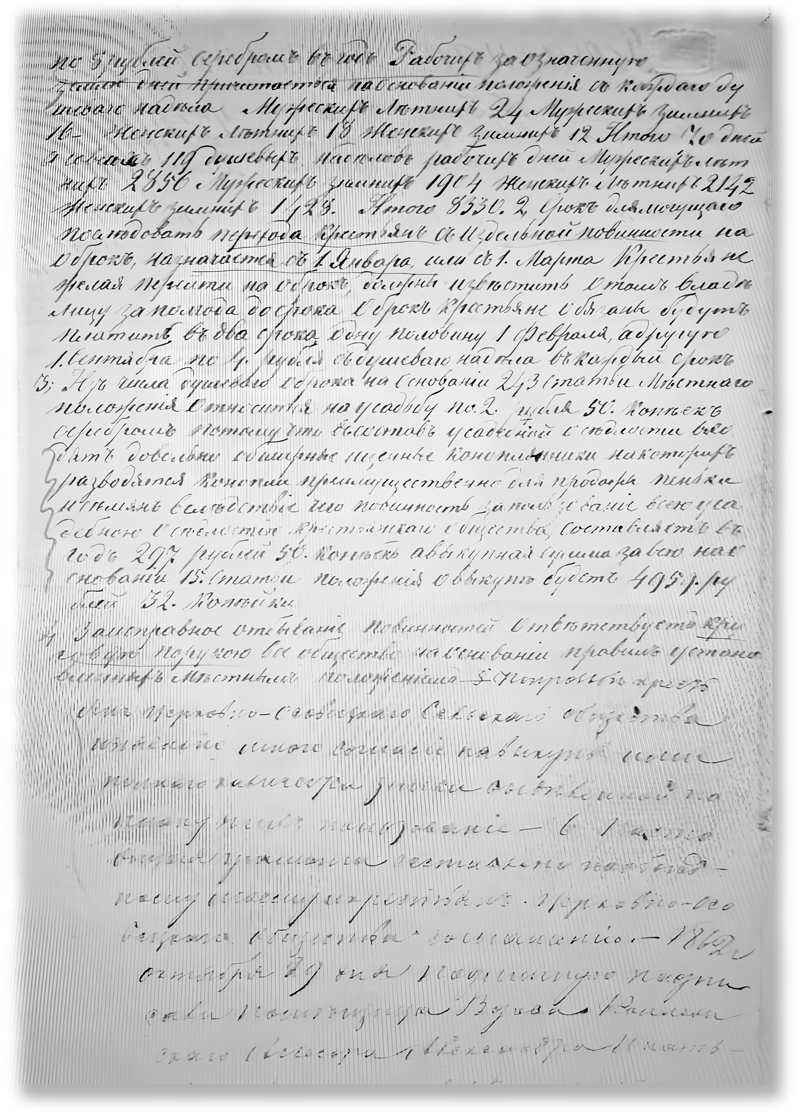

За предоставленную помещицей в общественное пользование крестьян землю в количестве 51 десятины на душу причитался, на основании Местного положения, оброк с каждого душевого надела по 5 рублей серебром в год. На основании Местного положения за означенную землю с каждого душевого надела причиталась отработка мужских летних дней – 24, мужских зимних дней - 16, женских летних дней – 18, женских зимних дней – 12.

Срок для перехода крестьян со сдельной повинности на оброк назначался с 1 января или с 1 марта. Крестьяне, не желая перейти на оброк, должны были известить об этом владелицу за полгода до срока. Оброк крестьяне обязаны были платить в два срока 1 февраля и 1 сентября по 4 рубля с душевого надела в каждый срок.

За исправное отбывание повинностей ответствовало круговой порукой всё общество на основании правил, установленных Местным положением.

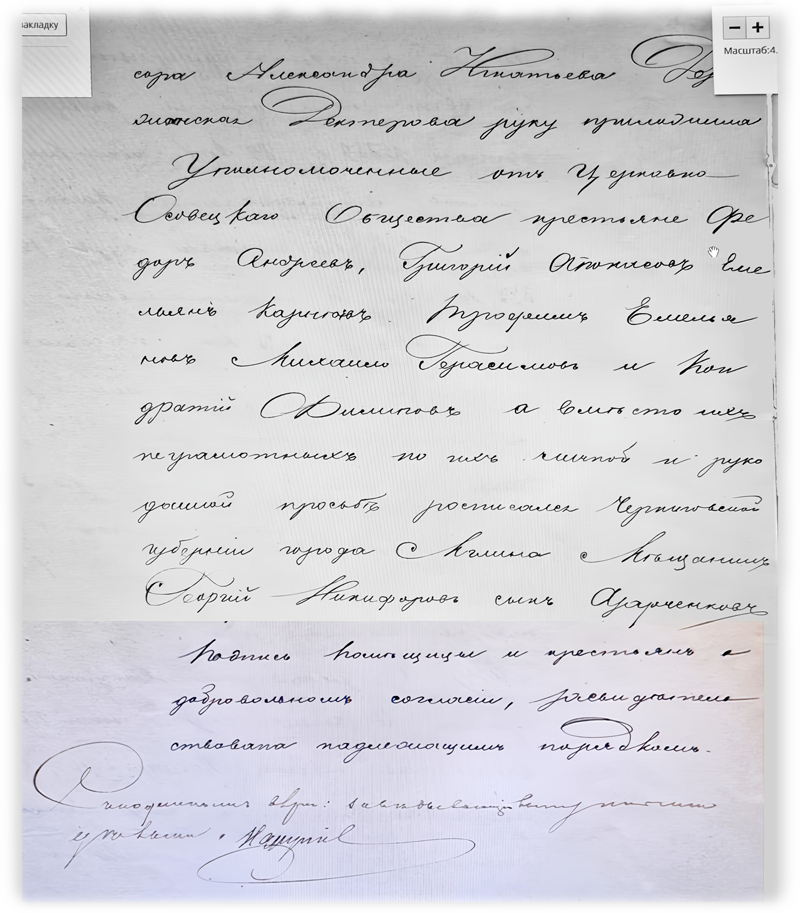

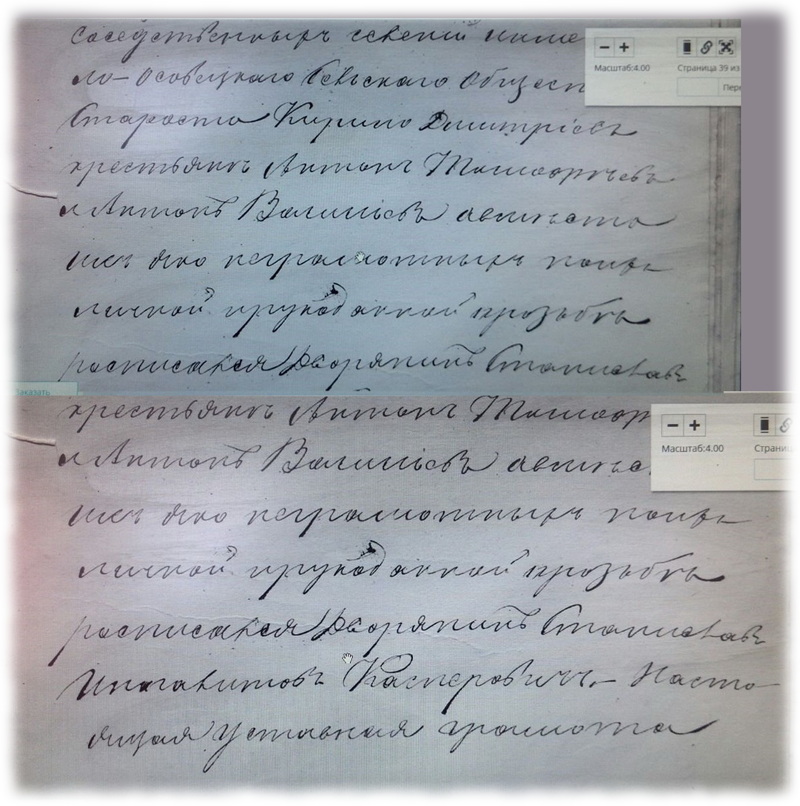

Выкупной договор подписали помещица Александра Игнатьевна Держанская-Дектерева, а вместо неграмотных уполномоченных от Церковно-Осовецкого сельского общества крестьян Федора Андреева, Григория Апанасова, Емельяна Карнеева, Трифона Емельянова, Михаила Герасимова и Кондратия Филипова по их личной рукоданной просьбе расписался Черниговской губернии города Мглина мещанин Георгий Никифоров Азаренков. (Причем «рукоданной» здесь надо понимать буквально: когда неграмотный просил расписаться за себя в документе, он в знак этого обменивался рукопожатием с тем, кто от его имени ставил подпись.)

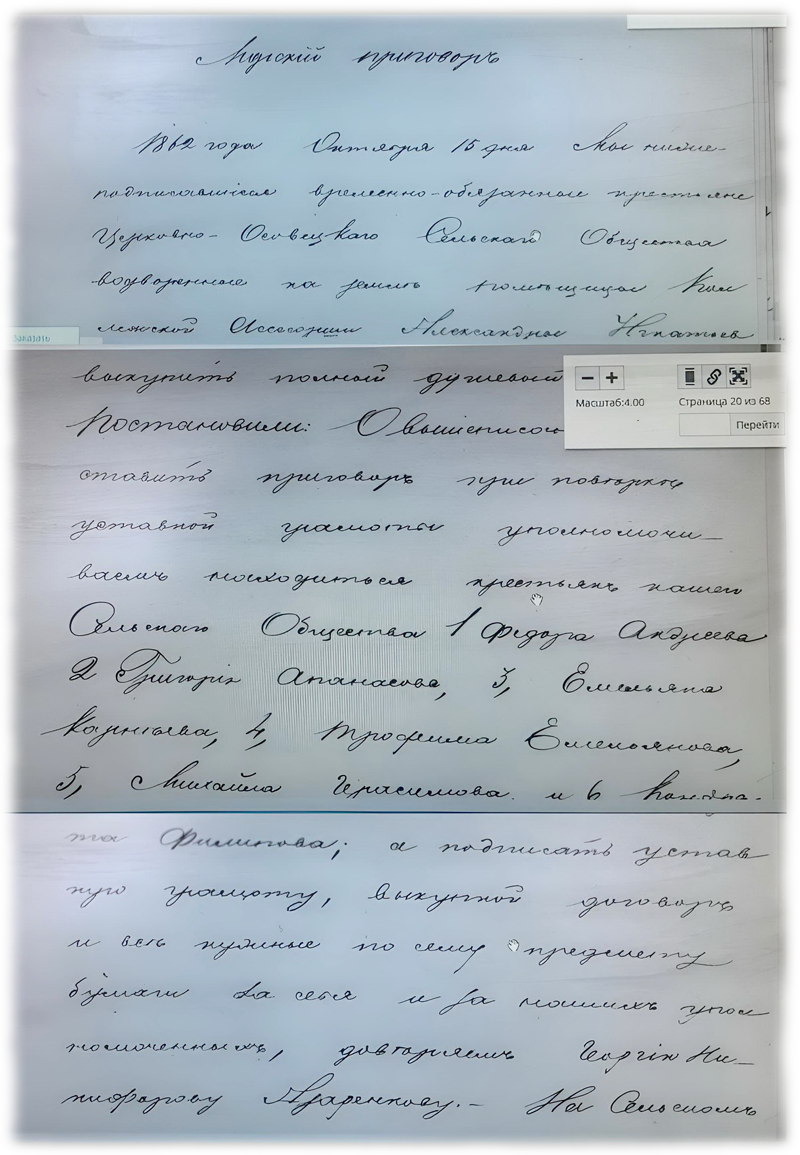

При составлении Людского приговора Сельское общество уполномочило находиться крестьян Федора Андреева, Григория Апанасова, Емельяна Карнеева, Трифона Емельянова, Михайла Герасимова и Кондрата Филипова, а подписать Уставную грамоту, Выкупной договор и все нужные по сему предмету бумаги за себя и за своих уполномоченных Общество доверило Георгию Никифорову Азаренкову.

Подпись крестьян засвидетельствована Кутнянским волостным старшиною.

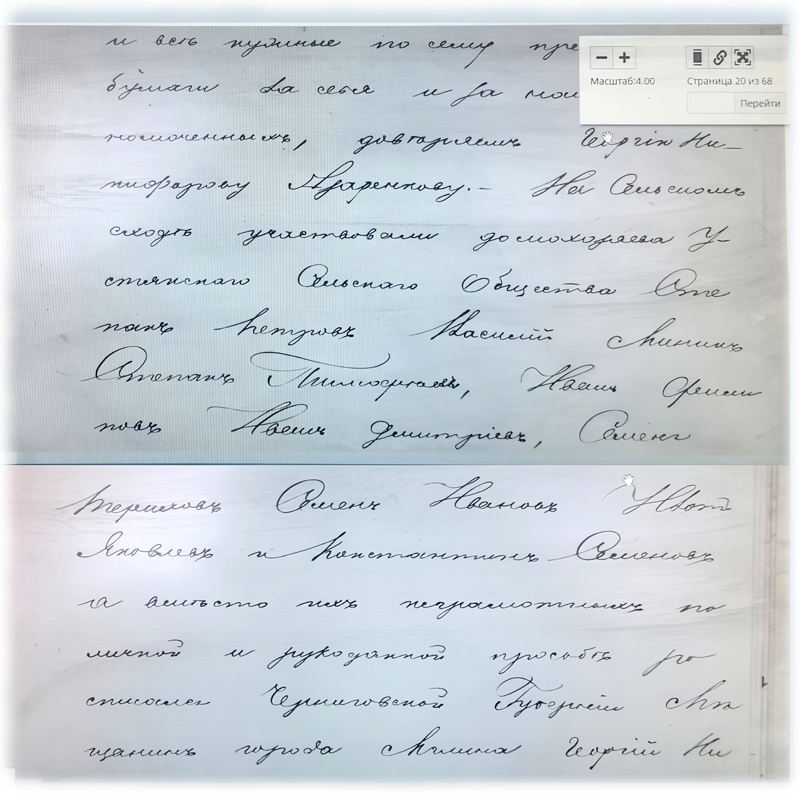

На сельском сходе участвовали домохозяева Крестьянского сельского общества Степан Петров, Василий Минин, Степан Тимофеев, Иван Филипов, Иван Дмитриев, Семен Иванов, Влас Емельянов, Прокоп Никитин, Аверка Васильев, Тимох Антонов, Максим Макаров, Павел Апанасов, Николай Терешков, Семен Иванов, Федот Яковлев и Константин Семенов.

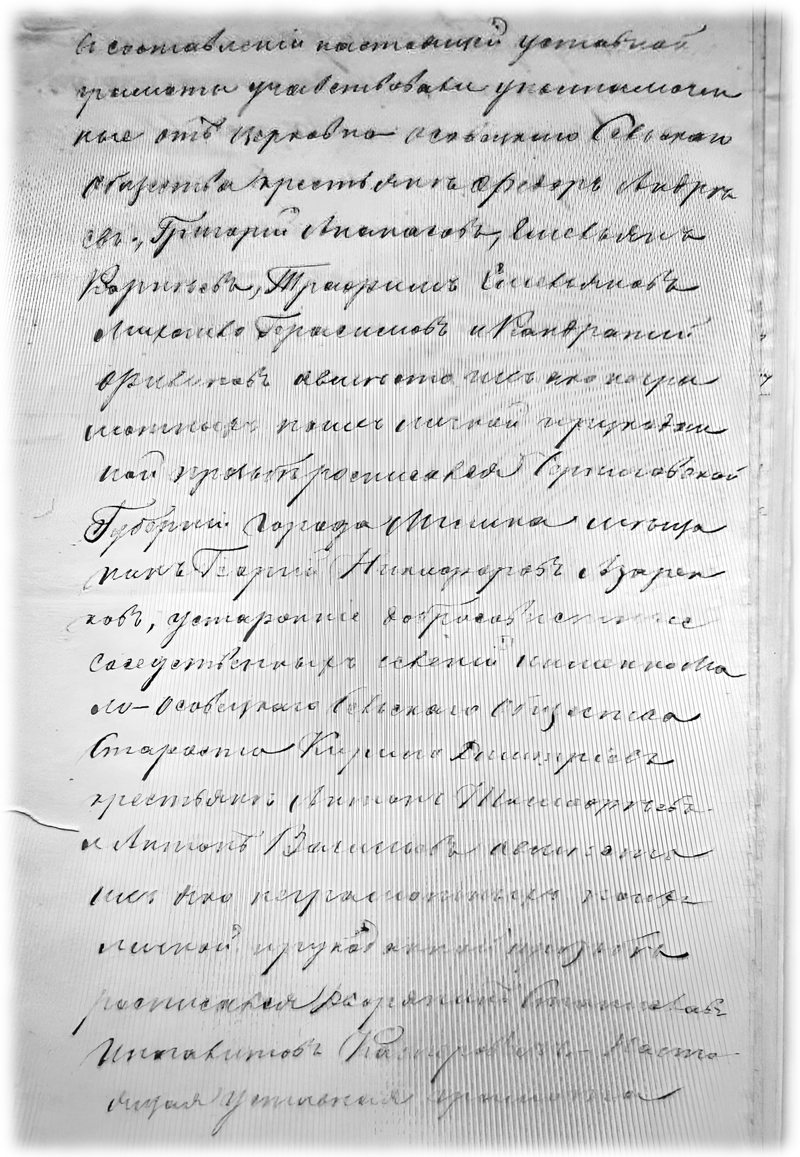

В составлении Уставной грамоты участвовали уполномоченные от Церковно-Осовецкого сельского общества крестьяне Федор Андреев, Григорий Апанасов, Емельян Карнеев, Трифон Емельянов, Михаил Герасимов, Кондрат Филипов, а вместо них неграмотных по их личной рукоданной просьбе расписался Черниговской губернии города Мглина мещанин Георгий Никифоров Азаренков.

А ещё в связи с какими-то соседскими отношениями в Уставной грамоте упоминаются староста Мало-Осовецкого сельского общества Кирило Дмитриев и крестьяне Антон Тимофеев и Антон Васильев. Вместо них неграмотных по их личной рукоданной просьбе расписался дворянин Станислав Ипполитов Касперович.

Кстати, выдав разрешение на ссуду, власти наложили на наделы крестьян Церковного Осовца «запрещение», то есть многолетний (до погашения ссуды) запрет совершать с ними какие бы то ни было сделки и другие законные действия. Таким образом, все это время крестьяне не имели права ни продавать, ни закладывать свои участки. Отказаться от них в течение девяти лет после подписания выкупного акта тоже было нельзя.

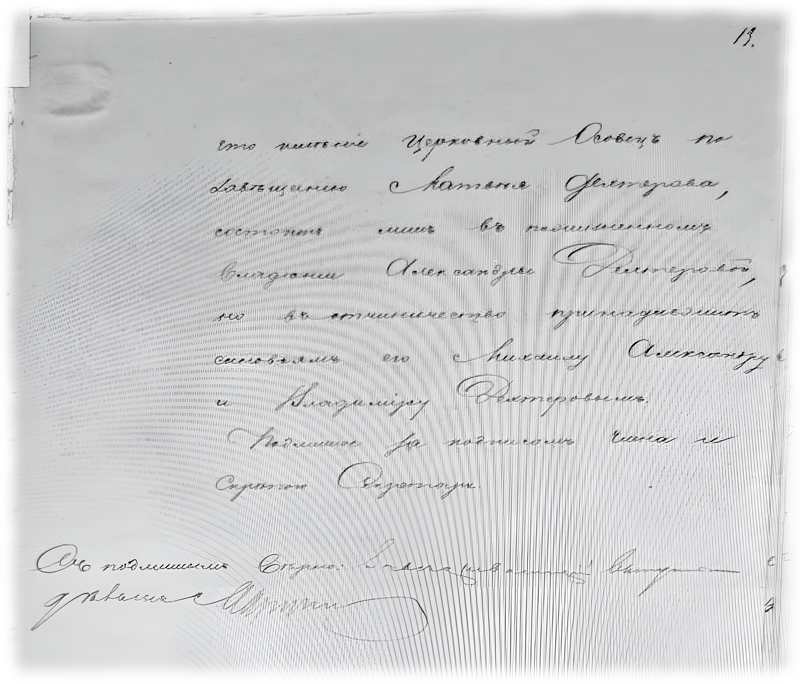

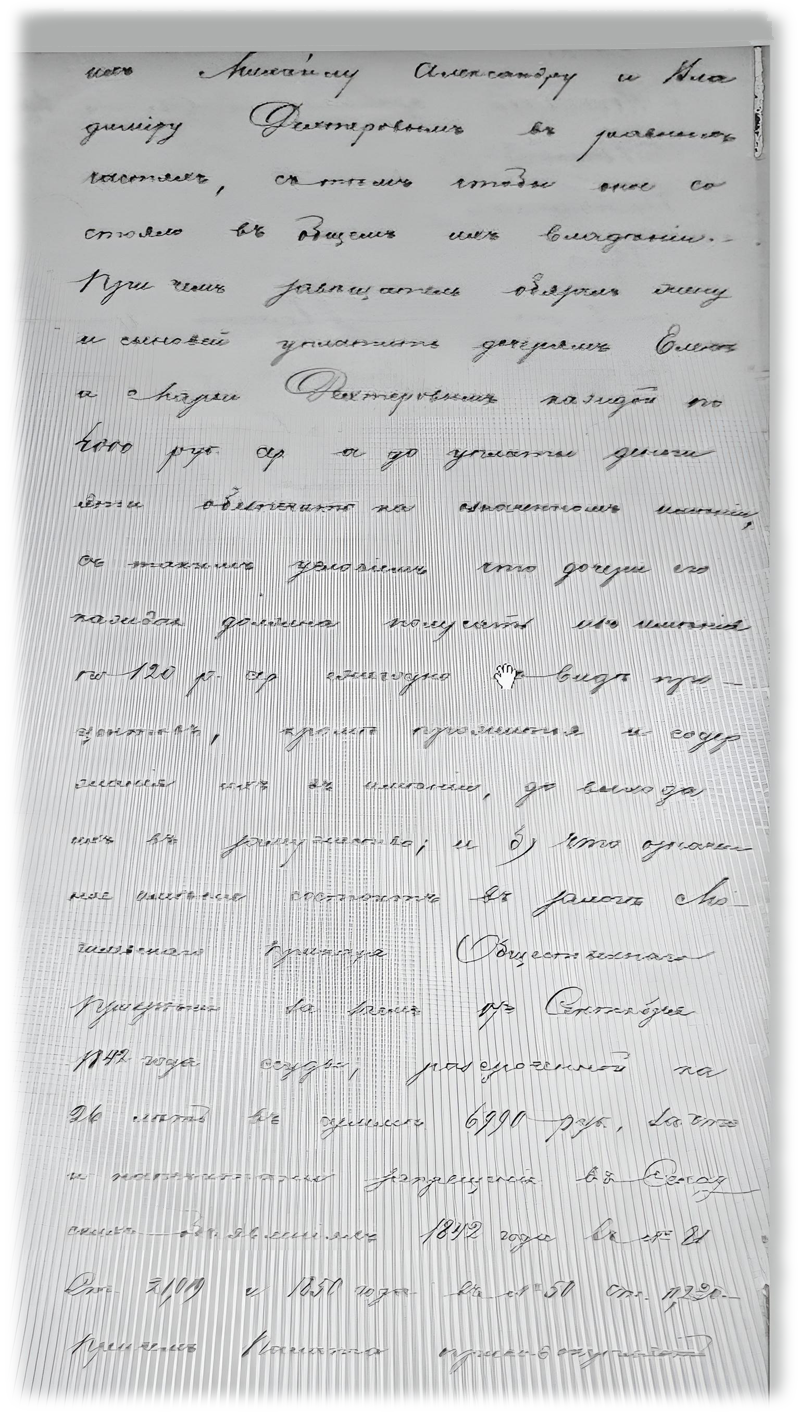

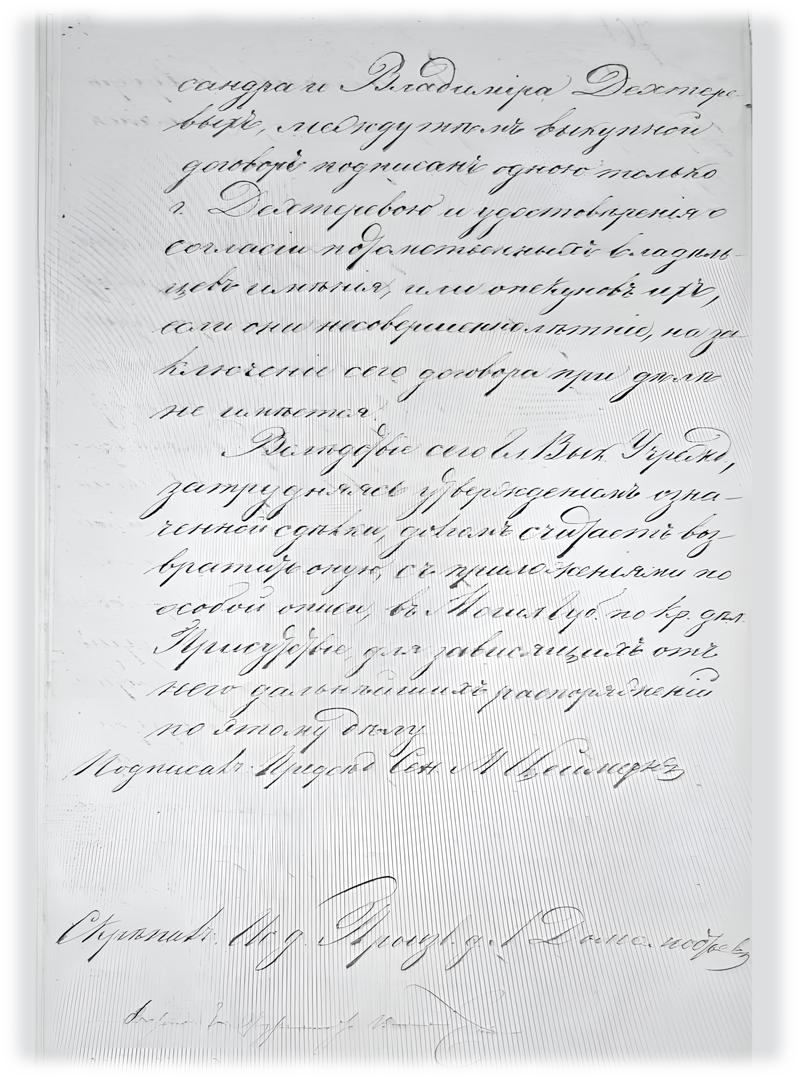

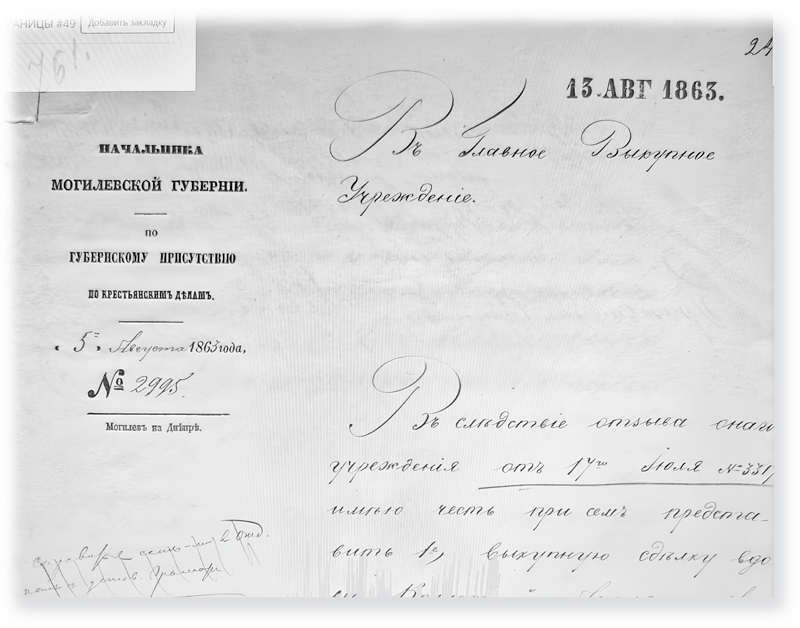

При рассмотрении доставленных документов в Главном Выкупном Учреждении Могилевской губернии обнаружилось что имение, согласно духовному завещанию помещика Дектерева, находится только в пожизненном владении поименованной помещицы, а после её смерти должно перейти во владение сыновей Михаила, Александра и Владимира Дектеревых в равных частях, с тем чтобы оное состояло в общем их владении. Не принято было в те времена дробить фамильные владения.

Причем завещатель обязал жену и сыновей уплатить дочерям Елене и Марии Дектеревым каждой по 4000 руб, а до уплаты деньги эти обеспечить с таким условием, что дочери его каждая должна получать из имения по 120 руб серебром ежегодно в виде процентов, кроме прожития и содержания в имении до выхода их в замужество.

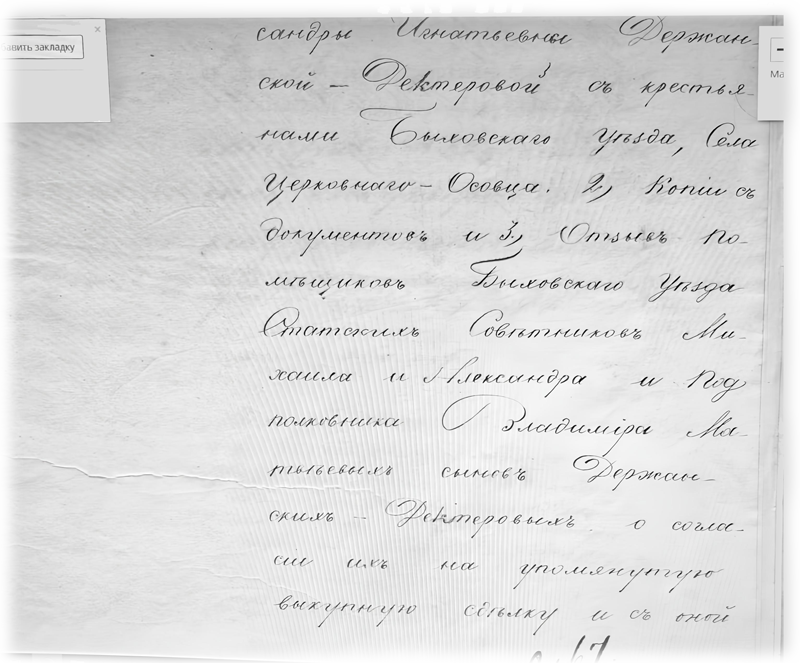

Помещики Быховского уезда Статские Советники Михаил и Александр и подполковник Владимир Матвеевы сыны Держанских-Дектеревых предоставили отпись о своём согласии на выкупную сделку и с оной.

А ещё проверка выявила, что в 1849 году (в другом документе в 1842 году) помещиком Матвеем Дектеревым, под залог имения в Церковном Осовце и крепостных крестьян в количестве 139 душ, получен заём в 6990 руб. На 1 февраля 1863 года долг с процентами составлял 4735 руб 06 коп.

После погашения долга на выплату Александре Игнатьевне Держанской-Дектеревой поступило 7816 руб 22 коп.

Выкупной акт, подписан 20 сентября 1863 года. После опубликования освободительного манифеста прошло почти два года. А ещё обратите внимание, что на обсуждение и подписание этого дела ушло около семи месяцев. Крестьяне до того, в большинстве своем, не решались на выкуп из-за его дороговизны, помещики же выжидали, контролируя развитие событий с помощью местной администрации.

Для сравнения, крестьяне Давыдович подписали своё дело только через 5 лет, а борколабовцы только через 23 года. Не простые переговоры велись тогда.

Бумаги этого Выкупного дела позволяют нам определить более ранних владельцев имения Церковный Осовец. Коллежский асессор Матвей Дектерев (Дехтерев) упомянут в 1842 году, как владелец имения. После его смерти имением управляла его вдова Александра Игнатьевна Держанская-Дектерева. По завещанию наследниками были записаны их сыновья Статские советники Михаил Матвеевич Держанский-Дектерев, Александр Матвеевич Держанский-Дектерев (1813-1871гг) помещики Быховского уезда Могилевской губернии и подполковник Владимир Матвеевич Держанский-Дектерев 1822 г.р. капитан корпуса инженеров путей сообщений. А ещё у них были дочери Елена Матвеевна Держанская-Дектерева и Мария Матвеевна Держанская-Дектерева.

Александр Матвеевич Держанский-Дектерев, похоже, обосновался в Лопатичах, т.к. в списках «Земледельцы Могилевской губернии 1882-84 гг.» Николай и Владимир Александровичи Держанские-Дектеревы записаны как владельцы по наследству этим имением. А ещё после восстания 1863–1864 гг. Александр Матвеевич Держанский-Дектерев стал назначаемым представителем дворянства в составе Могилевского губернского по крестьянским делам присутствия.

Михаил Матвеевич Держанский-Дектерев, осмелюсь предположить, в каком-нибудь имении «сидел на должности мужа владелицы», коль записан как помещик Быховского уезда Могилевской губернии.

В 1879 году владелицами имения Церковный Осовец по наследству стали Держанская-Дектерева Александра Владимировна 1851 г.р., Держанская-Дектерева Вера Владимировна 1856 г.р. и Держанская-Дектерева (Костинич) Мария Владимировна 1849 г.р. жена врача-офтальмолога Ерофея Васильевича Костенича. А вот мужем Александры Владимировны был Кожин Николай Семенович 1838 г.р. помещик с Прибережья. Их сын Кожин Владимир Николаевич в 1911 году выкупил у Фон-Малер имение Александрово. Поговаривают, что лес Кожановка получил своё название по фамилии бывшего своего владельца Кожина.

12.05.2025 | Евгений Антонович Минин